MTV возрождает легендарных «Бивис и Батхеда». Вот фрагмент из серии «Святой Кукурузо».

Гы-эгхм.. гы.. эгхм.. хм.. эгм… Круто!

MTV возрождает легендарных «Бивис и Батхеда». Вот фрагмент из серии «Святой Кукурузо».

Гы-эгхм.. гы.. эгхм.. хм.. эгм… Круто!

Ж-ж-ж… Ж-ж-ж.. Вы не подскажете.. ж-ж-ж.. как пролететь в библиотеку? 🙂

Вчера первый раз выезжали с сыном на дачу, наконец-то появилась возможность проверить макрокольца в, так сказать, в боевой обстановке. Я боялся, что в связи с падением светосилы, при использовании макроколец будет не хватать света, но всё оказалось не так страшно. При ISO 800 и диафрагме f/11 выдержка оказалось 1/250 сек при солнце затянутом дымкой, что вполне приемлемо.

Также, при таком увеличении, уже невозможно пользоваться кольцом точной фокусировки в моём объективе Canon 55-250 mm. Малейшее смещение кольца, приводит к тому, что букашка буквально испаряется из поля зрения. Лучшей тактикой оказалось заранее выставлять фокусное и точную фокусировку в ручном режиме, а затем двигаясь всем телом точно настраиваться на объект съёмки.

Но общее впечатление очень хорошее, макрокольца определённо стоят того, чтобы их иметь всегда под рукой.

Сегодня стартовал последний Спейс Шаттл — Атлантис, миссия STS-135. Заканчивается 30-летняя история этой космической транспортной системы. Думаю, многие со мной согласятся, что сама система и орбитер — одни из самых харизматичных (если так можно сказать) представителей космической техники.

Старт миссии STS-135.

С одной стороны Спейс Шаттл, действительно уникальная космическая система. За 135 запусков, выведено более 1370 тонн груза на орбиту. Многие очень успешные проекты, например космический телескоп Хаббл, или МКС, не могли бы существовать без Спейс Шаттла в том виде, в котором они сейчас.

С другой стороны, Спейс Шаттл невероятная дорогая система в обслуживании, с рекордно высокой стоимостью вывода груза на орбиту за килограмм, 135 запусков которой обошлись более чем в 160 миллиардов долларов. Такая дороговиза объясняется большой абцизионостью программы при её разработке, а так же требованиями военных по грузоподъёмности и габаритам выводимого груза. Например, одно из основных достоинств, возвращать тяжелые и габаритные, почти 15-тонные спутники с орбиты, практически никогда не использовалось. Требования к габаритам и привели к тому, что каждый раз на орбиту «возится» 30-тонный орбитер. Программа должна была окупиться при частоте запусков до 30 в год, на самом деле максимальная частота запусков составила девять в 1985 году, в другие годы и того меньше.

В настоящее время NASA гораздо выгоднее сотрудничать с небольшими частными компаниями, с расчётом на будущее, у которых стоимость выведения груза на орбиту в десятки раз меньше (например с SpaceX с их перспективным Falcon 5) и с Роскосмосом, используя Союзы для доставки астронавтов на МКС в настоящее время. Простой и недорогой советский, а потом и российский Союз «пережил» американский шаттл, хотя эти системы нельзя никак сравнивать напрямую.

В онлайн-трансляции от spaceflightnow.com (см. тут), где я смотрел запуск в прямом эфире, перед запуском было интервью с одним из руководителей (или инженером), который принимал участие в программе с самого начала, с 1975 года. Он сказал, что теперь NASA может заняться вплотную полётом к марсу, т.к. деньги, которые будут сэкономлены от прекращения полётов шаттлов очень значительны (более миллиарда долларов в год).

Моё мнение, что система Спейс Шаттл слегка опередила своё время. Заманчивая многоразовость, с учётом технологий XX века, обернулась громадными расходами на многократные проверки, подготовку к полётам и большой запас прочности в орбитере. Через десятки лет, на основе новых технологий, уверен, появиться подобная, уже по-настоящему дешёвая космическая многоразовая система.

Team Fortress 2 на Steam — теперь бесплатна.

После покупки своего второго объектива-телевика Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS, я понял что он даёт более качественную картинку, чем китовый объектив Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS, который был в комплекте с моим фотоаппаратом Canon 550D. На 55mm, фокусном расстоянии, которое пересекается у этих двух объективов, у 55-250 портреты получались гораздо лучше, в сравнении с ним у 18-55 не хватает резкости.

Я ещё в прошлом году, хотел поменять кит его на что-то другое, но потом решил не спешить и подождать год, чтобы «прощупать» свои фокусные расстояния (на которых я делаю основные кадры), ну и чтобы почувствовать полностью возможности, которые он даёт, т.к. я всего лишь фотолюбитель и много чего ещё предстоит узнать.

После года использования, стоит сказать, что кит Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS очень приличный объектив (особенно за свои 100$). И для новичка это просто must have. Через пару месяцев я понял, что лучше снимать только в RAW и обрабатывать фотографии напильником в Canon Digital Photo Professional, а сейчас в Adobe Lightroom. Результат получается гораздо лучше, чем снимать в JPG на фотоаппарате (но занимает много времени на последующую обработку фотографий).

После года пользования своим Canon 550d я понял, какие сюжеты я снимаю больше всего:

Т.е. т.к. своим Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS, на своём уровне фоторазвития я вполне доволен, мне нужен был объектив примерно равный по фокусным расстояниям как кит Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS. Объективы с 24 мм мне не подходят, т.к. нет широкого угла, супер зумы, такие как 18-135, 18-200 я не рассматривал в принципе, т.к. они дают картинку по качеству не сильно отличающуюся от кита. Суперзумы, я считаю мне не нужны, т.к. по опыту телевик мне нужен только для отдельных сюжетов, когда знаешь, что снимать, и перецепить объектив для меня не проблема.

Весь выбор свёлся к следующим объективам:

В конце концов, в рамках бюджета всё свелось к выбору между 17-85 Canon и 17-50 Tamron, после изучения всех точек зрения, остановился на Tamron. Год назад я не рассматривал не Canon объективы, т.к. у них нельзя корректировать искажения и перефирийную засветку. Оказалось в Adobe Lightroom, которым я сейчас пользуюсь всё это есть.

Из минусов у объектива: обычный мотор (не ультразвуковой USM) и нет стабилизатора. Первое не страшно, мои два объектива с обычными моторами, конечно за птичкой не успешь сфокусироваться, но в обычной съёмке вполне хватает, а у Tamron мотор фокусировки гораздо быстрее чем в Canon (правда достаточно громкий). Вот стабилизатор — другое дело, его отсутствие существенно. Но в принципе, на широком угле он особо не нужен, на 50 мм он полезен, но частично компенсируется высокой светосилой.

Также пишут насчёт этого объектива, что у некоторых экземпляров качество может гулять (в принципе справедливо для всех объективов), поэтому покупать пришёл с двумя тестовыми табличками, для оценки фокуса (чтобы не было фронт- и бэк-фокуса) и табличкой для оценки разрешения (чтобы не было замыливания по краям или углам).

Стоит отметить, что также существует более новый объектив: Tamron AF 17-50mm f/2.8 XR Di II LD Aspherical (IF) VC. От того, который купил я отличается только двумя буквами — VC, что значит с оптическим стабилизатором. Может сложиться впечатление, что раз он более новый и к тому же с стабилизатором, то он гораздо лучше. К сожалению, это не так. Я подробно изучил этот вопрос.

По сути, новая версия объектива — совершенно другой объектив. У него другая конструкция (19 против 16 линз, 72 против 67 мм передняя линза ) и он тяжелее (570 против 430 грамм). И что самое главное, он снимает хуже. Можно посмотреть сравнение на различных фокусных и диафрагме тут. Photozone.de ставит объективу со стабилизатором оценку 3 за качество и 3.5 за цену/качество, а без стабилизатора 3.5-4 за качество и 5 за цену/качество. И судя по отзывам, много кто ругается из фотографов. Т.к. на широком угле стабилизатор не так важен, я решил взять старую версию объектива.

После нескольких дней использования, очень доволен. Разница с китом видна уже на экранчике фотоаппарата. Объектив достаточно резкий, f/2.8 очень даже рабочая светосила, быстро фокусируется, есть бленда в комплекте, не очень большой. Отсутствие стабилизатора заметно только, если снимать с максимальным фокусным, на 50 мм, но вполне компенсируется хорошей светосилой. Не смотря на то, что он выпускается с 2006 года, я считаю, объектив очень хорош за свои деньги.

CDN — Content Delivery Network, географически распределённая сеть для ускорения доставки контента (в основном статического). По сути представляет собой, ряд серверов, в различных географических областях мира, для ускорения загрузки файлов. Т.е. если пользователь будет что-то загружать из сайта, построенного на основе CDN, то ему будут отдаваться данные с ближайшего для него сервера (ближайшего не с географической точки зрения, а с сетевой).

Услуги CDN представляют несколько компаний, я рассматриваю только Amazon CloudFront, т.к. он один из самых крупных и уже использовал раньше некоторые решения Amazon. У Amazon CloudFront всего 18 датацентров на данный момент. Из них 10 в США, 5 в Европе и 3 в Азии. Цены можно посмотреть тут: https://aws.amazon.com/cloudfront/pricing/. Что примечательно, оплата только за трафик. Т.е. если CDN не будет использоваться платить ничего не нужно (кроме 1$ снятого для проверки кредитки).

Преимущества CDN для очень крупных сайтов можно даже не перечислять, т.к. распределение работы на множество серверов там делается в первую очередь не для ускорения загрузки, а для возможности работы этих проектов в принципе и уменьшения нагрузки на сети, т.к. нет такого сервера или интернет-канала, который может выдержать, например, трафик youtube.

Для не очень больших проектов, использование CDN имеет смысл в случае большого объёма статического контента. Если сервера, например будут находиться в США, то пользователям из Европы и Азии, данные будут отдаваться гораздо медленнее. Но и внутри США CDN тоже имеет смысл использовать, т.к. это большая страна с большим количеством сетей и если сервер находится на восточном побережье, то в калифорнию сигнал идёт какое-то время.

Рассмотрим преимущества CDN для небольших проектов, для хранения статических файлов.

Минусы:

Давно хотел попробовать использовать CDN для одного из проектов, но останавливало то, что нужно всё это долго настраивать. Я думал, что нужно каждый файл отправлять вручную в CDN, обновлять их, следить за целостностью кеша в CDN и т.д. — т.е. изучать API и писать много скриптов. Такой путь возможен, но оказалось всё гораздо проще.

Подключить CDN у меня заняло полтора дня. Чтобы получить доступ к Amazon CloudFront (и к другим сервисам Amazon), сначала нужно зарегистрироваться на Amazon Web Services, ввести данные своей кредитки и пройти авторизацию своего номера телефона. Через несколько минут или часов, после проверки, аккаунт будет активирован.

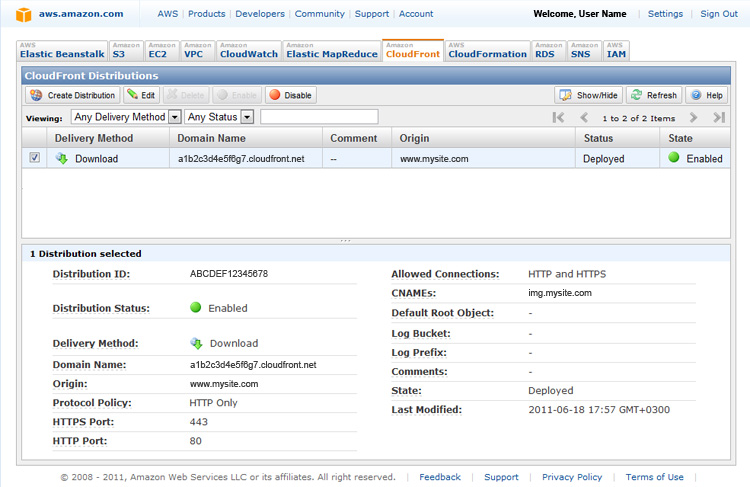

Затем в панели управления Amazon CloudFront нужно создать Distribution (дистрибуцию). Дистрибуция — это по сути, кеш статических файлов для отдельного сайта. Можно создать до 100 дистрибуций на аккаунт.

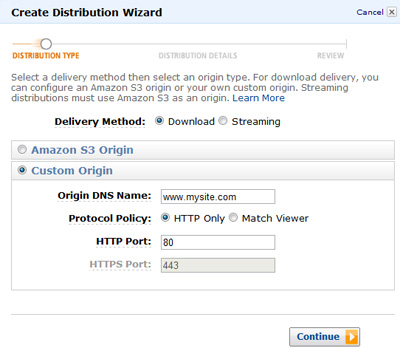

Первым шагом нужно указать Origin — где расположен сам сервер, на Amazon S3 либо в другом месте (Custom Origin), если отдельный сервер, нужно выбрать Custom. Затем нужно вписать название сайта, например www.mysite.com.

Во втором шаге можно указать CNAME. В принципе этот шаг не обязателен, но полезен.

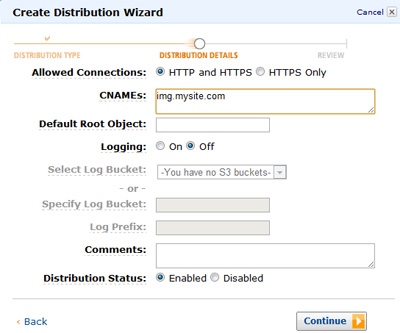

После создания дистрибуции Amazon какое-то время инициализирует дистрибуцию, и даёт адрес CDN вида a1b2c3d4e5f6g7.cloudfront.net. Всё! CND работает, если на сайте, например, есть файл www.mysite.com/images/1.jpg, то его можно открыть как a1b2c3d4e5f6g7.cloudfront.net/images/1.jpg. Amazon сам скачает этот файл с сайта, распределит между своими серверами, и отдаст пользователям с ближайшего сервера, в зависимости от того, где они находятся.

Теперь насчёт CNAME. Они нужны, чтобы «спрятать» страшный урл вида a1b2c3d4e5f6g7.cloudfront.net, и чтобы безболезненно иметь возможность отказаться от CND в будущем. Для этого можно указать, например img.mysite.com и прописать его в DNS домена как CNAME с поддомена img на a1b2c3d4e5f6g7.cloudfront.net. Теперь файлы будут открываться с поддомена img.mysite.com, загружаясь на самом деле с CDN.

Для использования CDN на сайте достаточно просто поменять все ссылки на статичные файлы используя выданный адрес CDN или на указанный поддомен, в случае использования CNAME.

Остаётся только изучить Invalidate API, для экстренного удаления файлов из кеша (чтобы заменить файл более новым с сервера), но вроде есть специальные программы, скрипты, в которых это уже реализовано.

Вот и Firefox втянулся в бессмысленную гонку номеров мажорных версий браузеров, навязанную Google Chrome. Визуально отличий от четвёртой версии никаких, что и неудивительно, всего то три месяца прошло. Через несколько лет нас ждёт Google Chrome 90, Internet Explorer 60 и Mozilla Firefox 45.

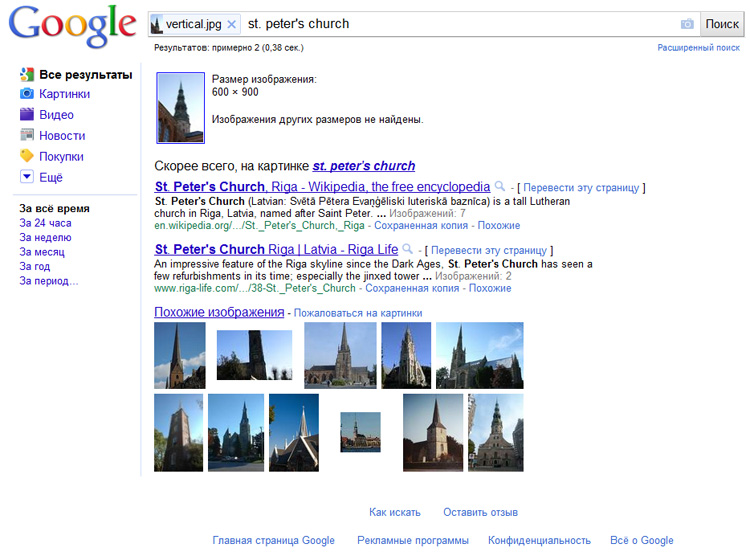

Вот этой функцональности я долго ждал! В поиске картинок в Google, теперь можно искать картинки не только по текстовому запросу, но и по картинке. Картинку можно загрузить, указать её урл, а в Chrome — просто перетащить из файлового менеджера на строку поиска.

Поиск по первой картинке, сначала ввёл меня в состояние лёгкого шока, т.к. Google смог определить что на ней. Я загрузил фотографию с Риги, причём её точно нет нигде в интернете и её не было у меня на сайте. По названию картинки тоже нельзя определить что на ней. Несмотря на это было точно определено что это Церковь Святого Петра в Риге.

Возможно, что эта фотография очень похожа на ту, которая у меня идёт первой о этой церкви. Но её нет в похожих изображениях. Скорее всего из-за специфического цвета шпиля она похожа сразу на несколько других фотографий с этим шпилем в интернете.

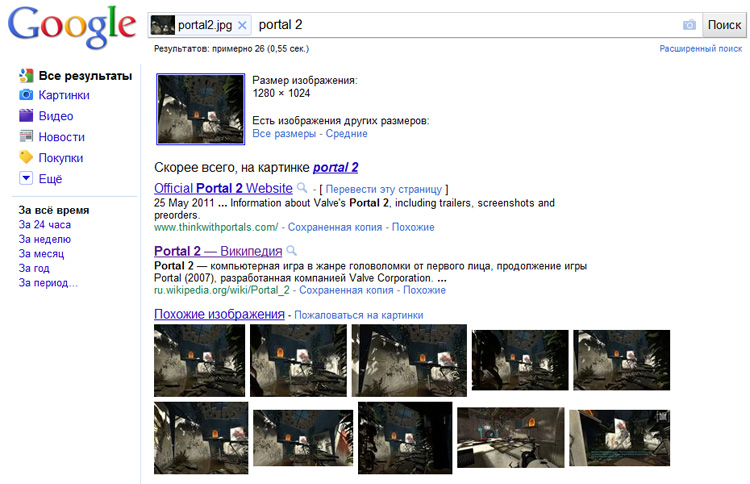

Второй картинкой я залил скриншот с своего поста о portal 2. Тут видно, что если картинка есть где то в сети, то для Google уже не проблема определить её источник. Сразу написало, что есть изображения других размеров и ссылку на фотографию на моём сайте. Можно заметить, что снизу вывело похожие изображения, это схожие скриншоты этой же локации в Portal 2.

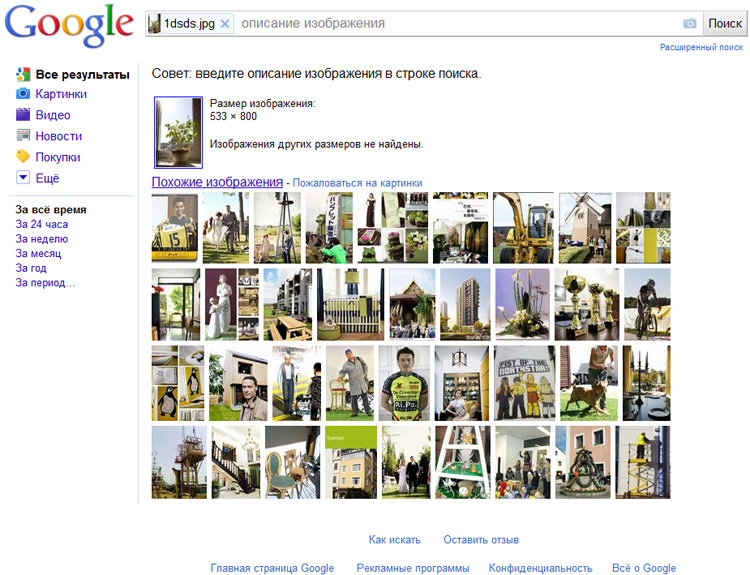

Для третьей картинки, фикуса с нашего окна на кухне, можно увидеть, похожие изображения очень похожи не по форме изображения, а по цветам и их отношению, которые содержаться в картинке.

Судя по тому что выдало в похожих для всех трёх картинок можно предположить, что индекс картинок для поиска составляется по цветовой информации: содержание различных цветов на картинке и их процентное отношение, а форма, что изображено на картинке, на данный момент никак не учитывается.

По-видимому, также как и для веб-страниц, тематика изображения определяется по alt’у картинки, названию, описания вокруг картинки, а также ссылок на эту страницу и картинок. Если изображение встречается в интернете многократно, точность определения очень высокая.

Что тут можно сказать? Очень и очень впечатляет. Гораздо круче чем ищет Tineye. Кроме собственно кеша о картинках в интернете, Google использует всю мощь своего поиского индекса. Будущее всё ближе 🙂